您的位置:首页>>关于我们>>成员单位>>北京市电影股份有限公司>>公司新闻

主旨发言

技术赋能艺术拓宽舞台发展前景

随着电影技术和科技产业的不断发展,大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实、5G+8K超高清等最新技术层出不穷,技术的变革也在不断推动着舞台影像呈现的升级迭代。

董宁

在主旨发言环节,北京演艺集团副总经理、音乐剧《在远方》制作人董宁表示,在舞台艺术领域,高清舞台艺术影像成为舞台艺术数字化的一个最为明显标志。舞台艺术的数字化提升了舞台艺术作品的传播广度和深度,为舞台艺术的制作方和出品方带来了较高的收益,也让舞台艺术作品的生命力、可见性大大增强。在某种程度上,数字化的舞台艺术作品早已打破了“第四堵墙”,将更多的观众请进了“剧院现场”,帮助他们以更为优惠的价格,欣赏到更为优质的舞台艺术作品。如今,拥抱技术进步已经成为舞台艺术创作的必要条件。

谢素豪

舞剧及舞剧电影《只此青绿》主演谢素豪分享了自己与这部舞剧共同成长的心路历程。作为剧中“展卷人”的饰演者,这些年来,谢素豪用心塑造角色,努力为观众带来“百场如一”的表演。舞剧要改编成电影也并非易事,谢素豪说,对于舞者来说,从舞台转到银幕,需兼顾空间美感与情感沉浸感,克服现场感即时性的损失。面对电影镜头,需要妥善地把握分寸感,这次经历帮助他提升了对舞台表演的理解。“舞剧电影《只此青绿》是一次艺术与技术的完美结合,也是文化传承的创新形式,展现了中国风雅,探索了多元传播方式,期待与全球观众共赏文化盛宴。”

圆桌对话

跨越时间空间探讨艺术共生之道

将舞台剧数字化是一个颇具前瞻性与变革性的话题,而数字化演出和运营是世界各大艺术院团未来的发展方向。互联网技术赋能数字演出、数字运营中的超高清摄制、实况转播、立体式交互、观众拓展、营销宣发和品牌管理等工作,推动舞台艺术作品跨越时间和空间的局限,打造数字艺术传播的新模式。在舞台艺术与电影科技的融合中,如何平衡艺术与科技去打造在数字时代艺术传播的新模式,如何通过更好的电影技术、艺术“复刻”舞台经典,四位重磅嘉宾通过圆桌对谈共话行业发展之道。

左恒

关于电影技术与舞台艺术相结合,中国电影资料馆研究员、中国电影评论协会理事左衡表示,技术应用优先服务于艺术本质。技术提供了观众无法亲临的舞台细节视角,但需平衡“看戏”的沉浸感与艺术原味。

李蕾

从观众体验角度看,舞台艺术与电影科技的融合会带来哪些全新的观赏感受,光明日报文艺部影视评论副主编李蕾分享了自己的看法。一段时期以来,电影与舞台艺术的融合早已开展起来,舞台、演员的表演方式都在变,表现形式也更加丰富,多时空同屏、沉浸特效等数字技术的应用也在重塑观赏体验。从较早的戏曲纪录片,到当下的舞剧电影,甚至是虚拟现实的电影等等,越来越多的新形态层出不穷。她认为,舞台艺术和电影艺术的结合是非常令人期待的,未来可能诞生更多跨界形态。

蒙天宇

当舞台艺术和电影融合后,在创作和制作的流程上会产生哪些变化?舞剧电影《只此青绿》制片人蒙天宇表示,将舞蹈诗剧破圈拍成舞剧电影绝非简单的复制粘贴。从前期创作、拍摄,到后期剪辑、分发,舞剧要转换成电影,每一个过程都是挑战。“比如我们调整了后期的宣发策略,由于本身《只此青绿》作品本身源于深厚的传统文化,我们承担起中国传统文化传播者的角色,把它送进大中小学校,推进美育教育;同时,借助新媒体手段,在社交平台上进行主动传播,推动线上线下的联动传播,效果有目共睹。”

吴坚

在中联超清视觉艺术总经理吴坚看来,超高清显示技术、视觉技术、直播技术、人工智能技术等已完全融入文艺全流程,极大丰富了舞台形式。他也提醒,科技和艺术的结合绝不应是炫技,而是为了提升艺术创作效率,扩大艺术作品的影响力,甚至去帮助升华商业价值,推动我国文化艺术创作的繁荣,让更多人感受艺术魅力,服务好广大人民群众。

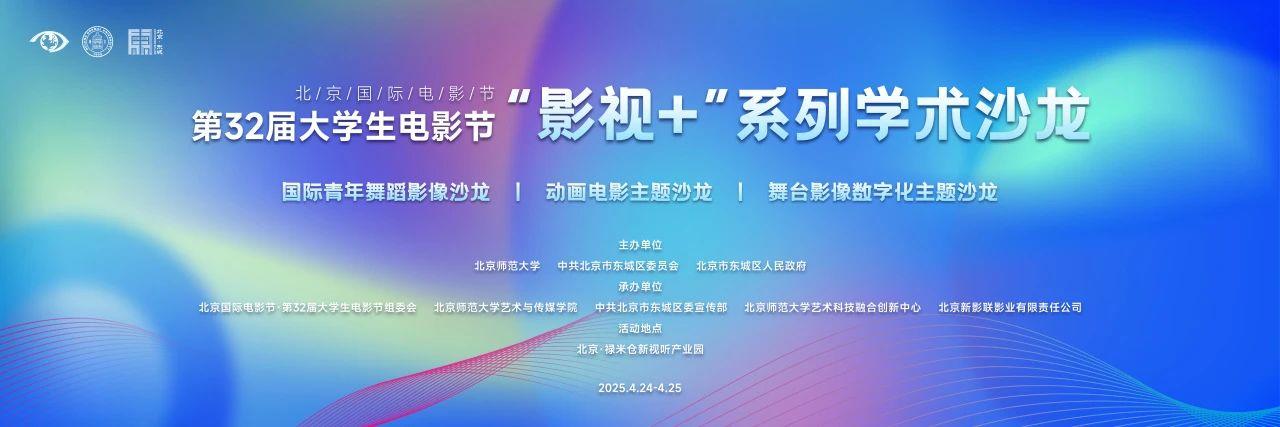

本届大学生电影节共举办包括国际青年舞蹈影像、动画电影、舞台影像数字化等3场主题沙龙。

活动中,来自舞蹈、动画、舞台艺术等行业的从业者、专家学者共同探讨了中国电影的学术研究成果、产业发展趋势和国际交流合作。精彩的思想碰撞和观点交锋,展现了优秀的行业实践经验和丰硕的学术成果,为电影行业发展注入了“东城动力”。

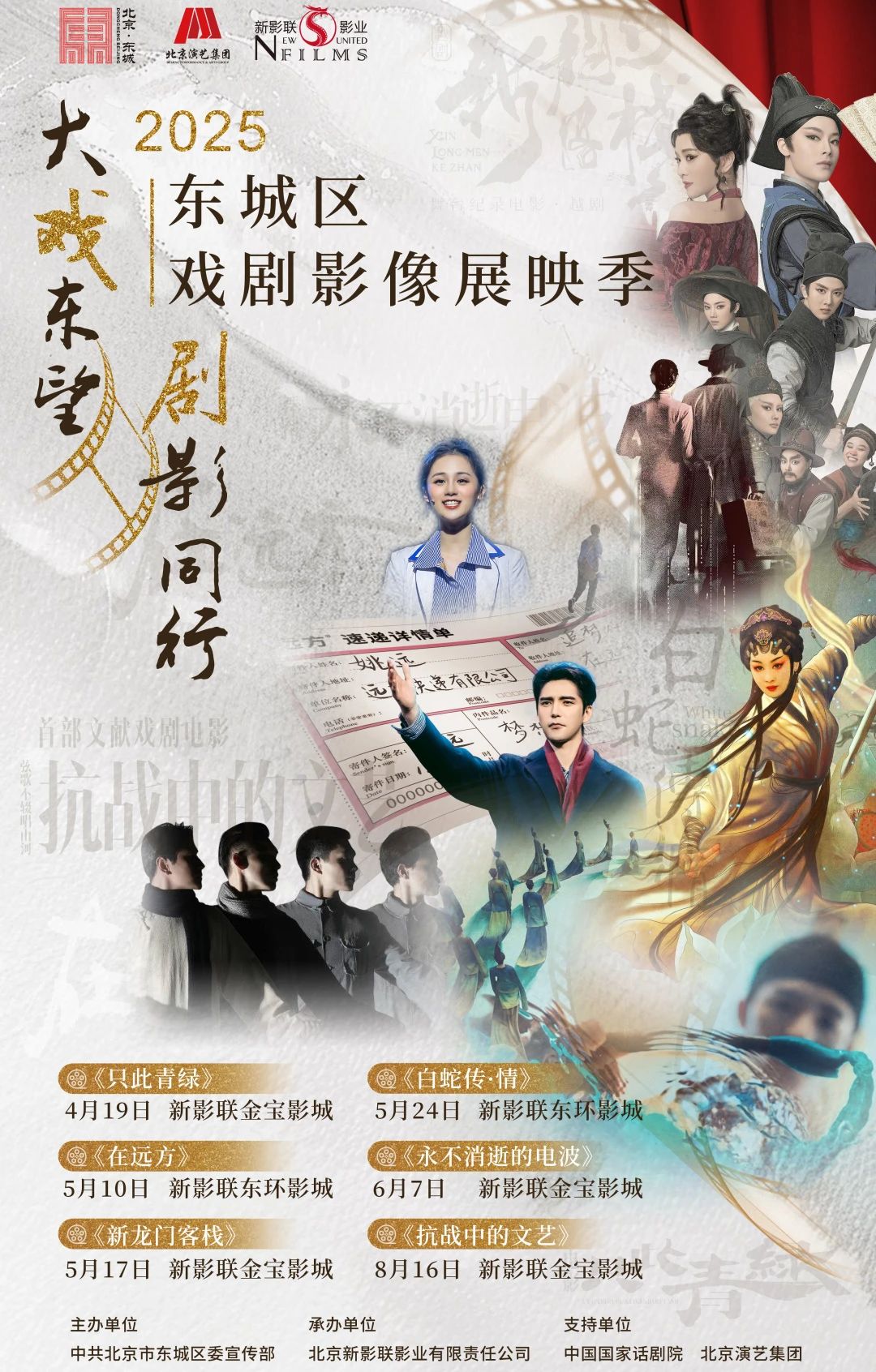

今年5月至8月,东城区将再度携手新影联影业(院线)继续呈现“胡同里的电影院”电影惠民放映与2025东城区戏剧影像展映2个电影主题活动,以创新形式融合文化底蕴、产业活力与资源,打造别开生面的电影聚会,用光影妆点民众的夏日文化生活。

本文部分文字转自“北京东城”微信公众号